本日、自民党と日本維新の会による連立政権が誕生する。その合意の中で、とりわけ注目したいのが、副首都構想と政治改革(国会議員の定数削減、そして企業団体献金の問題)である。これらの課題を、終生の政治課題として取り組んできた石井一は、3年前に鬼籍に入ったが、ここに来てこうした展開となっていることを、天上で察知していることだろう。一番近くでその言動を見、時に手足として使い倒された身として、彼の視点と考察を記したい。

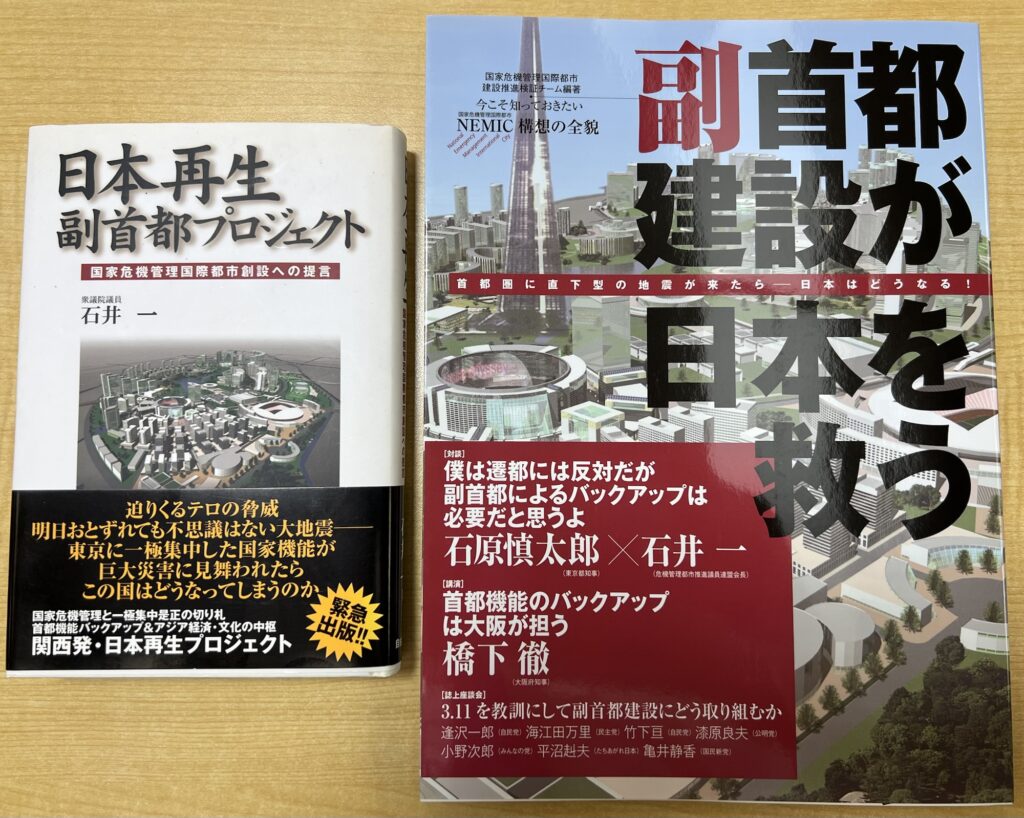

まず、副首都構想という言葉をこの世に広く打ち出し、国会審議の場で幾度も取り上げたのは、石井一である。2005年に「日本再生 副首都プロジェクト -国家危機管理国際都市への提言-(自由国民社刊)」いう本を出版し(ちなみに私が共著者となっているが、ほぼ全章に渡って書かされた。。。当時は鈴木寛参議院議員の政策秘書だったが、鈴木さんが「ピン先生のあの勢いから、としろうくん逃れられないよね」と笑顔で背中を押してもらい、すずかん事務所の業務をほったらかしにしたことを思い出した)、「副首都」という概念を世に提示した。

ここに至る石井一の原体験は、大きく二つである。まず、阪神淡路大震災の経験だ。1995年1月17日、石井一は神戸の自宅で就寝中、激烈な地震に襲われて飛び起きた。辺りの壮烈な光景に言葉を失い、「なんで、神戸なんや。。。」と嘆いていたことが忘れられない。その後の展開をここでは改めて書かないが、地震によって近代都市が一瞬にして崩壊すること、そして司令塔が十分に機能しなければ救える命も救えず、復興も進まないことなどを痛感することとなる。

もうひとつの原体験は、伊丹空港の限界である。1970年代後半に運輸政務次官を任じられる石井一は、伊丹空港周辺の騒音対策に相当な労力を費やすことになる。常に騒音と事故の可能性を懸念する地元との折衝はかなりの難題だったようで、周辺地域を運輸省の官僚とともに歩き回った時の苦労話をよく聞かされた。そうした経験ののち、1990年代に海部内閣の国土庁長官として初入閣を果たすが、この土地政策の担当大臣に就任した石井一に、とある官僚が持ち込んだ計画が、「近畿ワールドオムニコア構想」である。これは、後の関西新空港開港後に、旧大阪国際空港跡地をどう活用するかについて、特命を任じられた官僚らが水面下で作成した、壮大な都市開発プランである。時あたかも、首都機能の一極集中是正のためには国会機能等の移転を真剣に検討すべく、国会でも平成2年には衆参両院で国会等の移転に関する決議が採択された時期でもある。

こうした経験に加え、東京都市圏が世界の都市の中でも相当な都市機能が集積しながらも、首都直下型地震のリスクに脆弱な分析を加え、提言したのが、冒頭に記した「日本再生 副首都プロジェクト -国家危機管理国際都市への提言-」である。このベースがあり、その後、国会で議員連盟を立ち上げ、たたき台となる法案策定までに至った。そうした流れの中で、大阪から維新の会が立ち上がり、橋下徹さんらがこの構想に目をつけ、いつの間にやら、維新の看板政策となっていく。

石井一は維新に汲みすることはなかったが、若い勢いのある橋下さんのような政治家が、自分が温めてきた、心血注いだ構想を前に進めようとしてくれることを、喜ばないわけはない。そうした中、首都機能移転断固反対の石原慎太郎都知事(当時)に「首都は東京やっていうとるやないか。東京が神戸みたいになったらどないすんねん!」と説き伏せ、副首都実現の機運を高めようと出版したのが、「副首都建設が日本を救う(Jリサーチ出版刊)」である。

さて、ここにきて、連立政権ができ、本当に副首都構想が何かしら実現しそうな雰囲気でもある。一方で、良し悪しさておき、石井一の副首都構想の原点のひとつが、伊丹空港の廃港とその跡地活用による新都市建設にあり、その点については、伊丹空港の騒音問題も相当小さくなっていることや3空港のコンセッションも成り立っている中では、なかなか現実的ではないだろう。ただ、石井一が世に問うた、首都機能を代替する、特に危機管理機能、東京一極だけでない複数のエンジンを国が意識して示す意義に関しては、いまでも大切なコンセプトである。是非とも、国家的な大きな哲学として、自民党と日本維新の会だけでなく、全党が同じ方向を向き、副首都の意義、機能、平時の役割などにつき早急に議論を進めていただき、令和の時代にふさわしい国家像となる副首都構想を取りまとめていただきたい。

さて、もうひとつの注目は、政治改革についてである。この政治改革については、多岐にわたりこれまでの経緯や議論が繰り返し論ぜられているので、ここでは石井一的視点からのみ、振り返ることとする。

そのコワモテな風貌から、田中派の青年将校と言われた石井一は、敬愛するオヤジ、田中角栄先生とそれに続く金丸信先生らにかわいがられ、政治の道を歩んでいく。その、敬愛する田中角栄先生はロッキード事件(石井一は冤罪だと主張)、金丸信先生も東京佐川急便事件などでその地位を失っていく。また、1990年代に入り、政界は未公開株譲渡のリクルート事件一色となり、極度の政治不信となる。ちなみにリクルート創業者の江副浩正氏は、石井一の甲南中高の二つ後輩で、私の叔父、石井一二の同級生である。(が、コスモス株はもらってない。あいつ、ワシは近すぎるから、(つまり未公開株なんか渡さないでも気脈は通じるから)株をよこさんかったんや〜、と語っていた。)こうした、間近で次々と起こる政治とカネの問題の根源に手を入れないと、いつまで経ってもまた政治とカネの問題は続き、国民の政治不信は終わらない、と考えたのがまずあった。

それに加えて、広い中選挙区制度の同志討ちこそが、政治にカネがかかり、また政策論争でないところで政治家が競い合うことになる根源と考えていた。本人いはく、社会党や民社党、共産党や公明党の候補とは、もともと基盤も思想も違うので、そもそも争いにならないが、同じ自民党の中では、政策以外のところで争うしかなく、そこが一番しんどい、と。石井一の長年のライバルは、ダンディーで2世議員のサラブレッドのような砂田重民代議士である。文部科学大臣も務められた大物だが、ライバルなので早い話しが「敵」なのであるが、とにかく砂田重民先生は、いい人だったらしい。石井一から、砂田重民先生のパーソナリティに関する悪口は、一回も聞いたことがない。でも、派閥も違う、系列の地方議員は常にいがみ合い、業界団体や地域の自治会はじめあらゆる神戸市内の場では、競い合い、蹴落としあいが行われていた。いま聞くとマンガのような話しが、恒常的に行われていたそうだ。

こうした中で、政策本意の選挙、金のかからない政治、国民に信頼される政治にしなくてはならないと、全国的に巻き起こった議論が、一連の平成の政治改革である。石井一は、自民党時代には政治改革本部の選挙制度部会長、細川内閣では衆議院政治改革特別委員会委員長、そして小選挙区比例代表並立制の選挙制度の区割りを策定する、羽田内閣では自治大臣を務め、政治資金規正法なども含んだ政治改革を作り上げた。この改革により、選挙は有権者へのサービス合戦でなく政策本位となり、政治家はカネのかからぬ選挙を通じて国民の信頼を得ながら、有権者に国家国民に資する政策を訴えることになると信じられた。

それから30年、この改革の評価と、しかるべき再改革の必要性が議論されるのは、当然あって然るべきだろう。鬼籍に入る数年前、本人は現状の政治劣化を嘆き、この状況を招いた戦犯の一人が自分かもしれない、との思いを一冊の本(「つくられた最長政権」産経新聞出版刊)にまとめている。あの政治改革は、当然ひとりで成し遂げたわけでなく、小沢一郎先生をはじめとした同志に加え、当時の新興勢力である細川さんの日本新党(茂木さん、前原さんらは国政の歩みをスタートし、高市さんはこのタイミングで無所属からスタート)などが大きな国民の後押しを受けて実現をしたものである。なので、一人の政治家が戦犯だとかそういう話ではないのだが、ただ、一番の首謀者が、当時の目論見と今の状況が異なることを認めて、反省を込めて再度の議論を世に問うことは、身内ながら、普通はそう言えないものを、よく言ったものだと思う。

さて、こうした中で今の状況で、政治改革が大きなアジェンダとなることは、歴史の必然とも思えるし、政治とカネの問題が改善しない限り、国民の政治への信頼は戻るはずもなく、ここは今以上に踏み込んだ改革が求められるのは間違いない。一方で、それが企業団体献金廃止一択なのか、その結論でいいのか、疑問は残る。さらにいうと、選挙制度の本質議論なく、身を切る改革の流れで定数一割削減などの提起が、それもこの臨時国会で成立を目指すなどとしているが、その思慮の浅さに、言葉も見つからず、めまいがしそうである。

私が思うに、政治改革を成し遂げた時の石井一が思いもよらなかったことは、我が国がこれほどまでに、思想信条が多様化したことではないかと思う。政治改革関連四法案が成立した1993年は、ベルリンの壁が崩壊し、米ソ冷戦が終わり、ソ連もなくなり、日本においてもイデオロギー論争は決着して日本社会党が歴史的使命を終えた頃である。日本においても、大きな一つの価値観のもと、アメリカやイギリスのような二大政党制が根付き、頻繁に政権交代が起きて政治が活性化すると見込んでいた。一方で現実は、自公連立によって政治は固定化し(もちろん民主党政権もありはしたが)、思ったような政界にはなっていないどころか、いまや多党制の時代に入りつつある。これだけ右や左にヨコにタテに、経済格差、機会の格差などが拡がっていく社会は、平成の初期には想定すら出来なかった。

選挙制度は、その制度によって民主主義の土台そのものを形づくる。単に数が多いとか少ないとか、そんな話ではない。制度によって民意を集約する小選挙区制を基軸とするのではない、多様な民意を受け止めつつ、一定の民意を集約できるような制度を、党派の利害を超えて議論し作り上げる時ではないか。それとともに、改めて平成の国会改革を検証しながら、多党制を前提とした議論集約のあり方も議論してもらいたい。

それとついでに、私自身の立場から言えば、平成の政治改革は、国政視点ばかりで、地方政治についての視点はほぼ皆無であった。民主主義は国政だけでなく、地方自治こそが基本であるにもかかわらず、地方政治をほとんど視野に入れない政治改革は、全くもって不十分である。そもそもどの自治体も二元代表制を前提とせねばならないのか、憲法も含めて、大いに議論を前に進めてもらいたい。私も地方政治の場から、微力を尽くしたいと思う。

石井一と高市新総理の思い出をひとつ思い出した。1996年、初の小選挙区比例代表並立制で行われた衆議院総選挙に、高市さんは新進党公認で当選するが、程なくして離党されることになる。何人か同様の行動を取られたが、その大半は、わざわざ石井一のいない時を見計らって事務所を訪れ、お世話になりましたと伝えといて、とされたそうだ。一方で、高市さんは正面からアポを取り、離党させていただきます、大変お世話になりました、と伝えにこられた。当然引き留めようと長い話になるわけだが、折り合いはつくはずはない。最後に、目に涙をためて部屋を出る高市さんを見送ったそうだ。礼節を重んじる政治家として、印象に残っていたと思う。ここで政治的には別の道を歩むこととなるが、石井一も高市新総理の誕生を祝福し、国家を良き方向に導いてくれることを願っていることだろう。

長文のお付き合い、ありがとうございました。